扫码进群开源策略,与同行一起共话医事~

本文来源:医学界综合整理

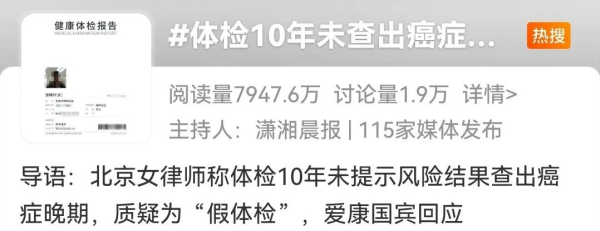

近日,一起备受关注的新闻事件引发了公众对体检机构的广泛讨论。据当事人描述,2013年至2023年,她连续十年在爱康国宾体检,历年报告均显示“双肾未见明显异常”,仅2023年提示“右肾灶,左肾错构瘤可能”。2024年,她在其他机构通过腹部超声发现“右肾低回声分叶状肿块(3.5cm×2.8cm)”,最终确诊为右肾透明细胞癌并骨转移。

当事体检机构爱康国宾回应称,已委托第三方权威机构进行论证,强调检测受时间点、设备精度、医师经验等因素限制,并引用研究数据指出:肾癌平均生长速度为2.13厘米/年,部分病例可能因个体差异快速进展。目前,双方正通过医疗事故技术鉴定流程明确责任。

为何癌症可能“突然出现”?

1. 早期肿瘤的“隐形”特性

器官代偿能力:肝脏肿瘤侵蚀70%仍可正常工作,需压迫气管才会引发咳嗽,肾癌早期可能仅表现为钙化灶。

影像分辨率限制:CT/MRI需肿瘤≥5毫米(绿豆大小)才能清晰显示,此时可能已潜伏5-8年;超声对深部器官(如胰腺)漏诊率达30%。

肿瘤伪装性:癌细胞通过免疫逃逸和缓慢生长(如某些甲状腺癌、),早期无明显症状。

2. 体检项目的非针对性

常规体检≠癌症筛查:企业定制的常规体检多包含血常规、心电图等基础项目,但缺乏肿瘤标志物深度检测(如CA19-9、PSA)或器官专项筛查(如乳腺钼靶、结肠镜)。

医师解读偏差:当事人2023年体检报告中的“右肾钙化灶”被解读为“无需担心”,但肾癌早期可能以钙化形式存在,需结合超声形态学特征进一步鉴别。

3. 癌症发展的生物学特性开源策略

基因突变累积:癌症需经历基因变异、抑癌基因失活等过程,检测时间点若处于癌变早期,现有技术可能无法捕捉。

生长速度差异:年轻患者肾肿瘤生长速率可达0.87厘米/月,1年即可从隐匿阶段发展为晚期。

如何避免“漏网之鱼”?

1. 高危人群的精准筛查策略

根据《居民常见恶性肿瘤筛查和预防推荐(2025版)》,建议:

肾癌:55岁以上长期吸烟、肥胖或慢性肾病患者,每年进行肾脏超声+尿常规检查。

乳腺癌:40岁以上女性每1-2年进行乳腺钼靶+超声联合筛查。

结直肠癌:45岁以上人群每5年进行结肠镜检查,或每年进行粪便免疫化学检测(FIT)。

2. 创新技术的应用

液体活检:通过检测血液中的(CTC)或游离DNA(cfDNA),可提前3-6年发现癌变信号。

工智能辅助诊断:AI算法分析超声、CT影像,提升微小病灶检出率。

3. 体检机构的责任与改进

项目优化:增加肿瘤标志物组合检测(如CEA+CA125+CA19-9),对钙化灶等异常结果明确告知风险。

医师培训:加强超声、放射科医师对早期癌症影像学特征的识别能力。

第三方鉴定如何定责?

根据《医疗事故处理条例》,争议处理流程包括:

1. 申请鉴定:医患双方共同向市级或省级医学会提交材料(病历、影像资料等)。

2. 专家组论证:随机抽取肿瘤科、影像科专家组成鉴定组,审查医疗行为是否符合诊疗规范。

3. 结论出具:判定是否存在过错、因果关系及责任程度,作为法律裁决依据。

此案例揭示了常规体检的局限性,也敲响了科学筛查的警钟。癌症防治需从“被动检测”转向“主动预防”,通过技术创新、项目优化和公众教育,构建覆盖全生命周期的健康管理体系。

医学界心血管领域交流群正式开放!

加入我们吧!

谷锦网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。